这周看了两部精分的戏,都是只有两个演员撑起来一出十几个角色的戏,一个转身就演性别不同、职业不同、性格不同、口音不同的另一个角色。两部戏同一时段在上海话剧艺术中心上演,一个在三楼一个在六楼,又都是精分戏,不免容易引人比较。我不得不承认两者显然都不是满分的作品,但是如果要我在闲暇之余两选一看一部的话,那还是《两个人的谋杀》略微胜出。

Murder for Two

2017.1.5

上海话剧艺术中心

《两个人的谋杀》其实是一部音乐剧,两位演员和一台钢琴,讲的是一个探案的故事。一位演的是来探案的警察,另一位则是演在谋杀案发现场的所有嫌疑人。包括警察在内,在场的人都是同一位心理医生的病人,也都是作家死者笔下小说人物的原型,设定相当的阿婆。

我觉得这部戏大加分的地方在于音乐剧的元素,原来两个演员讲台词都有点端着没有现实人物的气息,但是一唱起来就突然觉得歌词好顺。简单的现场钢琴伴奏的好处是,它留出了足够的空间让观众可以比较容易地听明白唱词的内容。整部戏最高潮最好笑的地方,应该是死者夫人非常恶搞地跳起迪斯科的桥段,整个舞台灯光燃起来的感觉,有够疯的。

可惜这部戏也就是看过笑过忘掉结束的程度,要说它有什么深度或者探案的揭密有什么意想不到的梗或者歌曲有多好听都没有,两位演员(特别是那位所有嫌疑犯的扮演者)有多辛苦倒是大家都看在眼里,蛮厉害的。所以我说它比较适合闲暇之余在比较轻松的状态看一下,看的时候开心一下,看完以后也没任何压力负担。

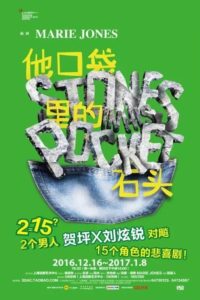

Stones in his Pocket

2017.1.8

上海话剧艺术中心

《他口袋里的石头》的故事设定在好莱坞大片到爱尔兰一个小镇里拍摄,从两个群众演员的视角出发。两位演员在扮演群众演员之外,还兼演里面出现的所有角色。看了三分之一的时候,其实我还没有看出来这到底在讲什么,而是非常享受地在看两位演员飙演技还有乐呵呵地笑比较低俗的笑点( 比如各种格式化的角色的搞笑表现和方言的运用)。然后看到后面才发觉,原来这是一部披着精分和搞笑外衣的拥有很沉重主题的话剧,而且这种忧伤的感觉真的是太爱尔兰了。

点题的意思是,一位爱尔兰小镇的少年口袋里装满了石头走向湖里自杀。而主角慢慢开始把这位少年的死联系到好莱坞摄制组的来到,他开始控诉少年的死因、以及诸多生活在爱尔兰而看不到任何希望的人们的悲剧的来源都是外部的社会的变化,是外部社会给了他们错误的梦想存在的幻想、也是外部虚伪的以好莱坞式为代表的工业导致一个单纯梦想的养牛郎的人生道路的终结。

爱尔兰的物资匮乏、生活拮据、逃离与流浪、乡愁、歌声、酒,这些元素的集结真的是太爱尔兰了。我也曾无数次地被这样的爱尔兰式的情感而打动,包括Toibin和Macleod的小说、John Carney的电影。但是在这部话剧里,把少年的死强加到外部世界的眼光有点太狭隘了,给我一种“妈妈是被车撞死的,所以我再也不开车/不坐车了”的中二的感觉。我记得读书的时候有一篇文章说是一辈子只会做手表的手艺工匠要没活干没饭吃了因为工业革命开启机器制表了,当时的“中心思想”是万恶的资本主义剥夺了老老实实勤勤恳恳干活的老百姓的生存之路。这样的共产主义教科书式的中心思想怎么还会真的被拾起来运用到一部爱尔兰的话剧里呢?

另外,其实我是冲着给贺坪捧场的心情去看这部话剧的。他在这部话剧里的表现依然不失所望,他的反串演出太有天赋了。另一位演员刘炫锐也惊喜到我了(我有点无法确定,宣传册上的演员名字是刘炫锐,但是照片和我现场看到的好像不是一个人,可能是照片和本人有差距吧),我很喜欢刘炫锐讲话的口气,有一种傻傻的、但是很让人心平气和想要听下去的特质。